为探索政策生态环境影响分析评估方法、技术路径和工作机制,充分发挥环境保护参与综合决策的作用。自2021年起,生态环境部在全国组织开展了首批重大经济、技术政策生态环境影响分析试点。现根据试点成果提炼形成典型案例,以期为相关工作提供指引和借鉴。

2021年,青海省能源局牵头制定《青海打造国家清洁能源产业高地行动方案(2021-2030年)》(以下简称《行动方案》),提出要大力发展光伏、风电、水电、光热及相关配套产业,并从新型电力输送系统、高效储能体系,配套产业发展等方面制定了专项行动计划。然而,青海省生态系统本底脆弱,生态环境敏感度高、草原退化、水土流失、生物多样性减少等问题较突出,部分区域大气、水环境压力较大。为了统筹协调新能源发展与生态环境保护,保障政策实施更加符合绿色低碳发展要求,开展政策生态环境影响分析试点。

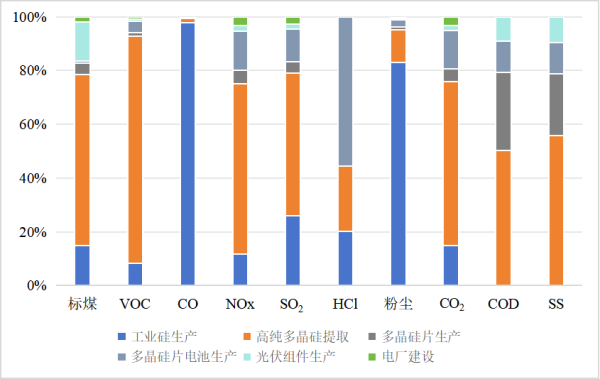

一是从全生命周期视角,系统识别分析政策实施的生态环境影响。以光伏为例,从工业硅、多晶硅及电池原材料生产,到光伏电站安装运行,直到服务期满后的报废与回收,追踪每个阶段的能源消耗和污染排放,分析整个生命周期的环境影响。结果显示,与火电相比,光伏发电单位发电量能耗强度、常规污染物和碳排放均有明显降低,但上述排放集中产生在工业硅和高纯多晶硅制造环节,同时还会产生氯化氢等特征污染物(见图1);光伏电站服役期满后还会产生大量固体废物;光伏发电属于低密度能源,占地较多,与青海省70%以上均是生态保护红线和一般生态空间的保护要求有潜在冲突。

图1 光伏项目全生命周期不同阶段污染物排放量和能源消耗占比

二是基于 “底线+引导”原则分层级提出保护措施,协调政策实施与生态环境保护的关系。针对识别出的生态环境影响,统筹法律法规、生态环境保护要求、生态功能、资源环境承载力等,提出政策实施的“底线”,为政策制定和实施框定边界。以光伏为例,根据综合分析结果,提出如下底线要求:将区域生态环境分区管控和国土空间规划作为建设选址的硬约束;配套制定强制性回收机制,提前谋划固废、危废处置能力作为光伏发展的前置条件;光伏上游产业,尤其是高纯度多晶硅、工业硅生产要在大气环境可承载的前提下合理规划和布局。同时,建议引导系统研究光伏电站空间再利用中生态、高效、低成本的综合改良技术及光伏农业综合开发与运营技术;引导推动“新能源+生态治理模式”,促进光伏与农、林、牧协同发展。在水电发展方面,提出“在国家重大战略、生态分区管控及相关规划的指导下适度开发”“开展生态环境跟踪监测评估”“生态流量保障”等底线性要求,以及“加强水电开发建设在河道演变及湿地变化、重要物种栖息生境替代方面的研究”等引导性措施。

一是本次政策生态环境影响分析成果作为青海省相关部门制定新能源有关政策和管理新能源开发与保护工作的重要依据。同时,将生态红线管控、固废依法依规处理、生态分区管控、生态环境监测评估等底线性和引导性的要求用于指导“海西州德令哈100万千瓦源网荷项目”“大柴旦100万千瓦平价光伏”“贵南哇让抽水蓄能电站”等光伏或水电项目环评的审批和落地。

二是依托本次试点成果完成并上报政研报告《深化政策环境影响分析试点 推动相关制度体系建设》,提出建立“将生态环境因素纳入政策制定过程的综合决策机制”等建议,推动政策制定部门将生态环境考量融入政策制定源头和实施过程,以高水平生态环境保护推动经济社会高质量发展。

联系我们 |

主办单位:生态环境部环境工程评估中心

中国环境科学学会环境影响评价专业委员会

版权所有 © 生态环境部环境工程评估中心

Copyright © Appraisal Center for Environment and Engineering, Ministry of Ecology and Environment

ICP备案序号:京ICP备13005447号-15

京公网安备 11010502030755

京公网安备 11010502030755